| 熊を追って 田子倉山の一日 (昭和45年(1970年) 4月23日) | |||||||

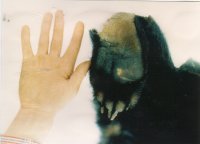

日高に熊の処理も終わり、各自に荷物を分けて、クズレ沢よりの雪渓伝えに午前中荷物を置いてある尾根に背負い上げる。背負っているリュックの重みは肩に堪えるが、喜びの方が大きく各自の顔に笑みがあります。ゆっくりゆっくり金カンジキの爪を急な雪渓に突刺しながら登る。途中何回も休んで尾根に到着する。午前中置いた荷物をリュックに入れる。手で 持って重さに驚く。然しこれは喜びの重さでもあります。ここからは登りはなく、小屋に下りるだけですので重い荷物も苦にならない。小屋まで続く雪渓を一気にくだり小屋に到着する。 早速小屋の脇に雪穴を掘り冷蔵庫を作り、穴の中に柴を切って入れ、肉がべったり雪につかないよう下敷きにする。入口も柴をかけ、太陽の光が入らないよう蓋をして肉の倉庫が出来る。

小屋に来ると各自分業で、薪を切る人、それを運ぶ人、飯を炊く人、熊の肉を切って汁鍋を作る人と順序よく事が運ばれる。外の仕事も全部終り、全員が小屋の中に入る。小屋の中も乾燥して来たのであまり煙らなくなってきました。山のように積んだ薪はパチパチと音をたてて勢いよく炎を上げて燃える。 現在の社会では、いろりで薪を燃して物を煮たり、焼いたり、暖をとったりする生活は、とうの昔に忘れられております。炎が小屋の屋根裏に届くように燃上がり、小屋の中はシャツ一枚でいられるようになってくる。 熊の肉を大鍋に山盛り入れて火にかけられる。熊の肝臓はクシに刺され塩が振られていろりに立てられる。熊の肉は筋肉と油ばかりですので、相当の時間をかけて煮なければ固くて食べられません。熊鍋の出来るまで、今日一日の山の出来事がひとつひとつ出て来て、小屋の中は熊一色になってくる。話しの合間に串に刺した塩焼の熊の肝臓を手入れして焼けたものより口に入れる。尽きることなく熊の話しに夢中になっています。これが下界ばなれの何よりの楽しみにして熊山にくる連中ばかであります。

小屋の中も暗くなり、カンテラに灯がともる。小屋の中が急に明るくなってくる。 家より持って来た大根干が熊鍋に入れられる。頃合いを見て味付けをして出来上がる。大鍋よりドンブリに山盛り入れて食べ始まる。一年ぶりに食べるこの豪快な熊鍋、舌鼓を打ちながら、うまい、うまいの連発で鍋の中がだんだん少なくなって行く。左ききの連中はウイスキーを出して呑み始める。時が立つにつれて、アルコール組の舌のまわりがよくなり、小屋の中は一段と賑やかになってくる。しかし、いくら賑やかになっても相変わらず熊の話し以外は何も出て来はしない。 現在のような心せわしい社会では、こんな集団は稀の存在と思われます。またこんな生活を2週間も楽しみながら続けるのだから、これまた驚きです。 |

|

||||||

|

|||||||

|

|

|||||||